| オープンリールテープ製造メーカーリスト Manufacturer List |

||

ここではオープンリールテープを製造している(いた)メーカー/ブランドを取り上げています。OEMで販売していたブランドは含んでいません | ||

| メーカー/ブランド |

DATA |

||

当店で販売中です |

RTM Industrys (アールティーエム・インダストリーズ) |

RECORDING THE MASTERSのブランドでオープンリールテープの生産を続けていたMULANNが、2021年4月にロンドンにある英国の投資家グループ「Bridford Group(ブリッドフォード・グループ:Bridford Group Ltd)」に買収され、新たにスタートしたメーカー。製造はPYRALの工場で継続されているが、ロゴデザインやイメージカラーも一新。

製造期間:2022年11月~ 製造工場;フランス・ノルマンジー州 アブランシュ |

|

| ATR Magnetics (エーティーアール・マグネティックス) |

AMPEXのプロ用テープレコーダーの修理・改良サービスで知られるATR Services(エーティーアール・サービス)の創業者であり、優れたレコーディングエンジニアでもあるマイケル・D・スピッツ(Michael D.Spitz)氏が立ち上げた、現在アメリカ唯一のオープンリールテープ製造メーカー。 2005年から磁気テープの開発に着手し、QUANTEGY亡き後も世界の音楽産業の中心地たるアメリカで、貴重な『Made in USA』テープを供給し続けている。 製造期間:2007年~ 製造工場:ペンシルベニア州 ヨーク |

| メーカー/ブランド |

DATA |

||

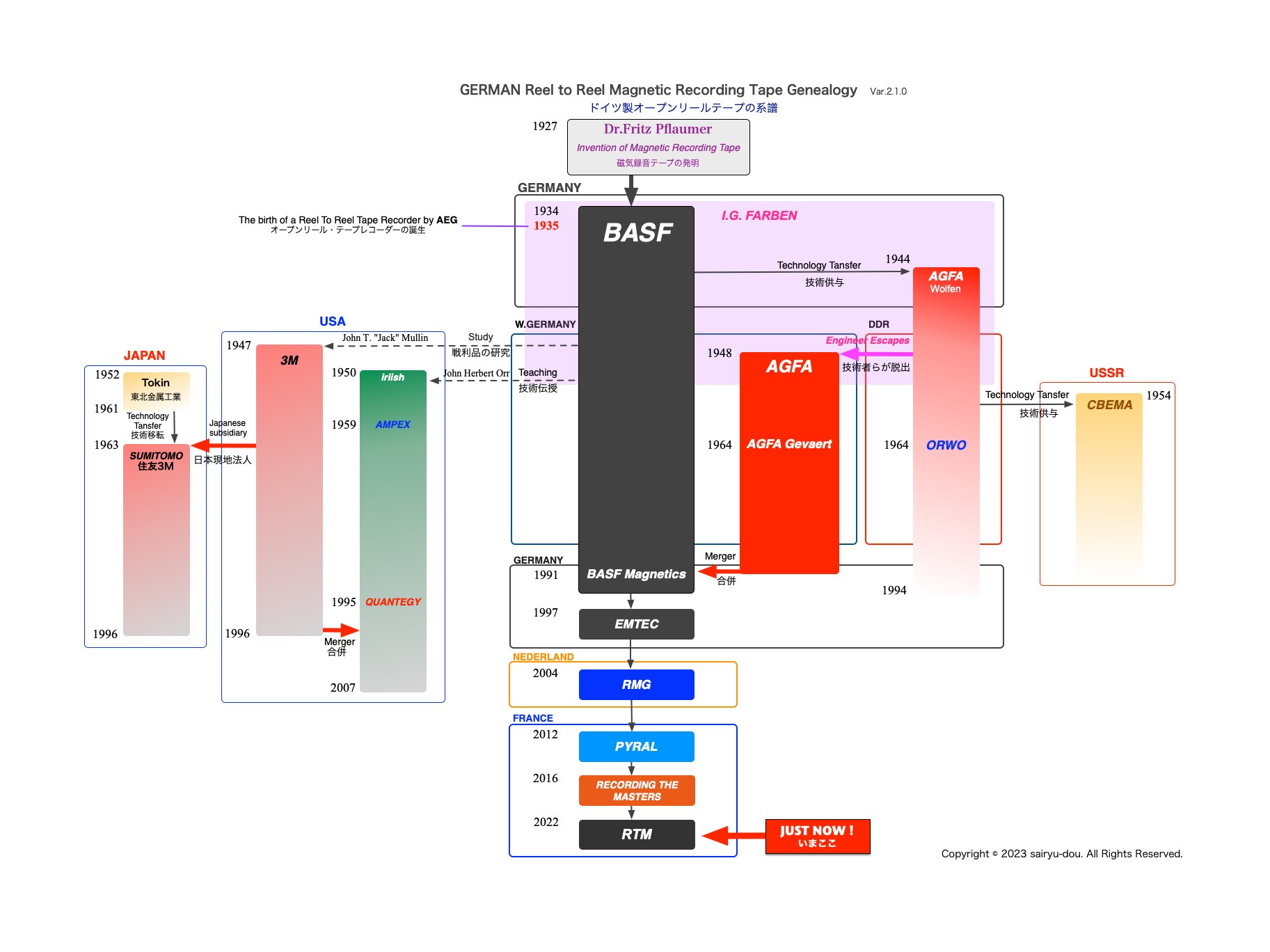

| BASF (ビーエーエスエフ、バスフ) |

1934年に現在につながる「プラスチックベースに磁性材を塗布した磁気録音テープ」を世界で初めて開発した、オープンリールテープのオリジネーター。 1865年に創業したドイツの総合化学メーカーで、1925年に当時ドイツの化学工業の中心的存在だった染料企業6社の合同でI.G.ファルベンを設立。 テープ開発のきっかけは、1931年にドイツの電機メーカーAEGがドレスデン在住のオーストリア人科学者フリッツ・フロイメル博士の発明した磁気テープによる録音システムのすべての特許を買い取ったことに伴い、録音媒体である磁気テープの開発が当時I.G.ファルベンのルートヴィヒスハーフェン工場(BASF)で進められたことが始まり。 当時BASFで大量生産されていたカルボニル鉄粉を磁性材に採用し、初期には紙のベースだったが、新たなベース材料としてバイエル社のドルマゲン工場で製造されていた『ツェリットL(CelitL)』と呼ばれるセルロール・アセテートフィルムを採用して、世界初の磁気録音テープ『マグネトフォン・バンド(MagnetphonBand)』が完成、1934年7月に最初の1万メートルがAEGに納入された。 1934年8月のベルリン放送展でAEGのテープレコーダー本体と共に発表される予定だったが、直前にレコーダー側の駆動系のトラブルなどが見つかり、発表は翌年に持ち越された。なので、オープンリールテープの開発された年は1934年、オープンリールデッキが開発されたのは1935年となる。ちなみにBASFは1984年にオープンリールテープ誕生50周年を大々的にお祝いしている。 第二次大戦の敗戦によって磁気テープに関する技術はアメリカにすべて持って行かれ、3Mが録音テープ開発を始めるきっかけとなった。また、のちのAMPEXとなるORRadioの創業者ジョン・ハーバート・オー氏がBASFの技術者から直接教えを受け、米国でテープ製造を手がけることになるなど、米国のオープンリールテープ発展の基礎となったのは本家BASFの技術によるものである。 戦後になっても常に技術開発のリーダーで有り続け、1948年には世界初のオープンリールテープの公式な「リファレンステープ」を開発。さらに「キャリブレーションテープ」も開発、世界初のダブルプレイテープや、世界初のローノイズ・ハイアウトプットテープ『PES35LH』を生み出し、1962年にはフィリップスとの共同でコンパクトカセットも完成させている。 1967年にはヴィルスタットに当時世界最大の磁気テープ工場を建設、材料投入から梱包までほとんどテープが人の手に触れることない自動化された最新鋭の工場で、埃の混入の無い高品質なテープを製造できた。 1990年にAGFAの磁気テープ製造部門を吸収合併、1991年にはBASF Magbetics社として磁気テープ製造部門が独立するも、世界的な市場規模の縮小から1997年に韓国系企業KOHAPに買収されその歴史に幕。 製造期間:1934年(I.G.ファルベン)~1948年、(BASF)~1996年 製造工場:ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン/ヴィルスタット |

||

|

AGFA (アグファ) |

ドイツの化学者で作曲家メンデルスゾーンの次男パウル・メンデルスゾーンとカール・アレクサンダー・マテウスが1867年にベルリン近郊で創業した化学薬品メーカー。後に社名の『アニリン製造株式会社』(Aktien-Gesellschaft fürAnilin-Fabrikation)の頭文字をとってAGFAと改称。磁気テープよりもKODAK、FUJIFILMとならぶ世界三大フィルムメーカーとして有名だった。 I.G.ファルベンを構成していた第二次大戦中の1943年頃からBASFが開発したオープンリールテープの製造準備を進めていたが、この年、BASFのルートヴィヒスハーフェン工場が火災事故によってテープ製造機能を失ったことから急遽AGFAのヴォルフェン工場に製造ラインを立ち上げ、1944年から生産がスタートした。 第二次大戦後、このヴォルフェン工場は東ドイツエリアだったためソ連に接収され、「AGFA WOLFEN(アグファ・ヴォルフェン)」として製造を続けるが、1948年に一部の技術者と従業員が西側に脱出し、レバークーゼンに新工場を建設、これが西側のAGFAとして発展する。 1964年にベルギーのゲバルト社と合併し、アグファ・ゲバルト社となった際に、東西AGFAの問題解決が図られ、東側のAGFAヴォルフェン工場が「ORWO(オルヴォ)」ブランドとなる。 1970年ころまでのAGFAテープの特徴は、ベース材が特に強いとされ、引っ張り強度のテストでは抜群の強さを示していた。標準のポリエステルベースの上に独自のダブルストレッチ加工を施したもので、長期保存にも十分耐えるとされた。 1990年に磁気テープ製造部門はBASFに売却。(フィルム部門とし て独立したAGFA-Photoは2004年に倒産。) 製造期間:1944年(I.G.ファルベン)~1948年、(AGFA)~1990年 製造工場:ドイツ・レバークーゼン、ミュンヘン |

|

|

EMTEC (エムテック) |

磁気テープに使用する基材フィルムの専門知識を持つ韓国系企業KOHAPが1997年にBASF Magneticsを買収して社名変更した会社。 製造期間:1997年~2003年 |

|

|

RMG (アールエムジー) |

オランダ・フィリップス社の磁気テープ製造部門が独立して1968年にできたメーカー。2004年にEMTECから磁気テープ製造ノウハウと製造機器を買収し、歴史あるBASFとAGFAのテープを継承。その後2012年に製造設備や機材をPYRALに移転完了し、工場は閉鎖。 製造期間:1968年~2004年~2012年 製造工場:オランダ・オーステルハウト |

|

|

PYRAL (ピラル) |

フランスの産業用磁気メディアメーカーで、映画用のマグネティックフィルムや磁気カードの製造がメイン。1991年にBASF Magneticsに買収されて以降、EMTEC時代にはその一生産部門だったが2004年に独立。2012年にRMGから磁気テープ製造設備と販売網を獲得し、歴史あるBASF/AGFAの磁気テープを継承した。その後フランスのMULANNに買収され、現在はその傘下でオープンリールテープの製造を行っていて、PYRALブランドのテープは販売終了。 製造期間:2012年~2016年~ 製造工場:フランス・ノルマンジー州 アブランシュ |

|

| PRECORDING THE MASTERS/MULANN (レコーディング・ザ・マスターズ/ミュラン) |

フランスのクレジットカードの生産と検査機器などのメーカーであるMULANN社が、PYRALを傘下に収め2016年4月に新たなブランド『RECORDING THE MASTERS(レコーディング・ザ・マスターズ)』として立ち上げたもの。 オープンリールテープを開発したBASF/AGFAのテープを現代に引き継ぐ、ヨーロッパ最大の磁気テープメーカーとしてPYRALの工場で生産が継続されたが、2021年3月に司法精算手続きに入り、英国の投資家グループ「Bridford Group」に買収された。 製造期間:2016年~2021年10月 製造工場:フランス・ノルマンジー州 アブランシュ |

| メー

カー/ブランド |

DATA |

||

|

3M (スリーエム) Scotch |

1902年にミネソタ州で創業したスコッチテープでお馴染みの世界的な化学・電気材料メーカーで、磁気録音テープのリーディングカンパニーとして長く君臨したテープ界の巨人。 第二次世界大戦後の1946年、米陸軍通信隊の技術将校ジャック・マーリン少佐がドイツで入手した当時世界最高性能のテープレコーダー『マグネトフォン』を独自に改良した『マグネトフォン・システム』を完成させ、サンフランシスコで試聴会を実施したことがきっかけで、米国でテープレコーダーへの関心が高まり、3Mも開発に着手。W.W.ウェッツェル氏を中心としたプロジェクトチームが、1947年に初の米国製オープンリールテープ『♯100』を完成させた。この米第一号となるオープンリールテープは磁性材にブラックオキサイドが使われ、出力が大きく高域の周波数特性も格段に向上させた画期的なものだったが、ベース材は紙を使用していた。 その後も♯111、150、202、206などスタンダードとなる製品を次々と開発。 1954年に25μ厚のアセテートベースを使った世界初の150番のロングプレイテープ『♯190 EXTRA PLAY』を発売。また世界初のローノイズテープとして♯201、202、203のダイナレンジシリーズも発売した。 技術的な優位にもかかわらず、80年代以降は日本メーカーの積極的な投資に対抗しきれず磁気テープ部門は赤字に苦しむ。 1996年に磁気テープ製造部門が独立しその後QUANTEGYに合流。ちなみにコンパクトカセットのメタルテープを最初に商品化したのが3M。 製造期間:1947年~1996年 製造工場:ミネソタ州・ |

|

|

AMPEX (アンペックス) |

米国で初めてスタジオ用オープンリールデッキを開発し、1950~70年代のアメリカの放送・レコーディング産業を支えたテープレコーダー界のリーディングカンパニー。 ビング・クロスビーによるラジオの録音放送、レス・ポールの考案による世界初のマルチトラックレコーダーなどを実現し、その後の放送・レコーディング産業に革命的なイノベーションをもたらした偉大なメーカーである。 社名のAMPEXはロシア移民である創業者のアレクサンダー M. ポニャトフ(Alexander M. Poniatoff 1892-1980)氏の頭文字AMPとExcellentを合わせたもの。 第二次世界大戦後の1946年、米陸軍通信隊の技術将校ジャック・マーリン少佐がドイツで入手した当時世界最高性能のテープレコーダー『マグネトフォン』を独自に改良した『マグネトフォン・システム』を完成させ、サンフランシスコで試聴会を実施したことで、AMPEXのエンジニアであるハロルド・リンゼイ氏が関心を持ちテープレコーダーの開発に着手、1950~60年代にかけて米国のハイファイオーディオとビデオレコーダーの市場を完全に支配した。 さらに、自社のプロフェッショナル用テープレコーダーに対応する高性能なテープを得ることを目的として、1957年にアラバマ州オペライカの磁気テープ製造メーカー『ORRADIO Industries,Inc.』の株式を取得して経営に参画。ORRは3Mに次いで1950年から『Irishtape』のブランドで一般ユーザー向けのオープンリールテープを製造していたメーカー。 1959年末に買収を完了し、社名を「AMPEX Magnetic TapeCompany」として磁気テープ製造を本格的に開始した。1975年に開発された「456」は、その高性能と華やかな音質で90年代に至るまでレコーデイング現場の主力テープとして使われ続けた名テープ。 長きにわたって米国で3Mとならぶ2大テープメーカーとして君臨するも、1995年に磁気テープ製造部門が独立しQUANTEGYに引き継がれる。 製造期間:1957年~1959年~1995年 製造工場:アラバマ州・オペライカ |

|

|

QUANTEGY (クァンテジー) |

AMPEXの磁気テープ製造部門が独立しそこに3Mが合流した、米国の2大磁気テープメーカーの後継者的メーカー。AMPEXから引き継いだ「456」はプロのコーディング現場での主力テープとして長く使用された。また、1998年に開発された「GP9」は現在でもアナログ・レコーディングの現場で絶対的な支持を得ている超高性能テープ。 1995年にAMPEXから独立した磁気テープ製造部門AMPEX Recording Media Corporartion の新しい所有者によってQUANTEGY Inc. となり、後にQUANTEGY Recording Solutions となる。 当時のCEOトーマス・ウェラー(ThomasWheeler)氏は声明で「QUANTEGYはAMPEXのブランド名を使用する権利を保持しており、これはユーザーがこれまで購入していたものと同じ高品質のプロフェッショナル・メディアを入手することが可能であることを意味します。」と宣言。オープンリールデッキが主流ではなくなった時期のレコーディング業界で、貴重な高性能テープを供給し続けたが、21世紀に入って業績は低迷、2005年には破産申請し工場も一時閉鎖の事態となり米レコーディング業界に衝撃が走った。このときは同年4月に新しい所有者の元で業務を再開したが、世界的な市場の縮小にはかなわず2007年4月に生産を終了、ORRadio時代からの歴史あるオペライカ工場は閉鎖となった。 2009年には456、499、GP9の再生産を検討とも伝えられたが、その後立ち消えとなっている。すでに製造機器は処分しており、復活の可能性は限りなくゼロに近いとの見方。 製造期間:1995年11月~2007年4月 製造工場:アラバマ州・オペライカ |

|

| MEMOREX (メモレックス) |

1961年創業のアメリカのコンピューター・データ用磁気テープを主に製造していた会社で、3Mはオーディオテープ界の最大のライバルとみていた。日本では1972年にパイオニアと提携し、ハイクラスの音楽用オープンリールテープを販売。 カセットテープではクロームテープ用磁性体を開発したデュポンから他社に先駆けて製造許可を取得し製品化して、米国のオーディオマニアに提供。エラ・フィッツジェラルドのテープの声が高音に達して、ガラスを粉々にするというコマーシャルで製品の優位性をアピールした。(Youtube1、Youtube2) 製造期間:1971年~1982年 製造工場:カリフォルニア州・サンタクララ |

| メーカー/ブランド |

DATA |

||

|

SONY (ソニー) |

ドイツ、アメリカに続いて1950年にオープンリールデッキとテープを独自開発した日本のテープレコーダー界のパイオニア。 1949年に安立電気から譲渡された交流バイアス法の特許、通称『永井特許』を生かして高音質のテープレコーダーを次々と送り出すことができたことで、特許が切れる1960年までの間に日本のテープレコーダーのトップメーカーとしての地位を不動の物とした。 1969年に国産初のLH(ローノイズ・ハイアウトプット)テープである「SLH」を、また1974年には世界初の磁性材を二層塗りした高性能テープ「DUAD(デュアド)」を開発するなど、日本の磁気録音テープをリードし続けた。 メーカーとしてはオランダ・フィリップス社とのコンパクトカセットテープやCDの共同開発、「ポータブルオーディオ」という新ジャンルを開拓したウォークマンの開発、世界の録音スタジオを席巻したデジタル・マルチトラック・レコーダーなど、21世紀初頭に至るまでオーディオの世界で一時代を築いた、誰もが知る世界のトップブランド 製造期間:1950年3月~2001年4月 製造工場: |

|

|

maxell (マクセル) |

1961年2月に当時日立系列だった日東電気工業の乾電池、録音機、磁気テープ部門が「マクセル電気工業」として独立して発足した会社。その後1964年に日立製作所の子会社となり日立マクセルとして事業を展開。 磁気テープメーカーとしては後発だが、1966年に国産初のカセットテープを商品化後、UDやXL1などで70年代から80年代にかけて音楽ファンの絶大な支持を得た日本の磁気録音テープの雄。 母体の日東電工が粘着テープのメーカーだったことからか、70年代のオーディオ雑誌などでは得意分野を表す際に「マクセルは糊屋」と称されることもあった。そのためなのかどうかは不明だが、日本の多湿な環境にもかかわらずmaxellのオープンリールテープでバインダーのべたつきなどのトラブルはほとんど聞かれず、テープの保存性に関しては絶大な信頼を寄せるユーザーが多い。 2002年に多くのテープファンに惜しまれながらも、最後の国産オープンリールテープの製造に終止符。 製造期間:1961年2月~2002年 製造工場: |

|

| 日東電気工業 (※マクセル) |

1918年に電気絶縁材料メーカーとして創業。1958年にマクセル研究部を立ち上げ磁気テープ開発に着手し、1960年に初のオープンリールテープ「マクセル録音テープ」の量産を開始。1961年にマクセル研究部をマクセル電気工業株式会社として分社した。日東電工としての製造期間はわずか1年ほどだがパッケージには当初から『MAXELL』のブランド名が使われている 製造期間:1960年~1961年 製造工場:大坂・茨木市千里丘工場 |

||

|

TDK (ティーディーケー) |

1935年に日本で開発された磁性材フェライトの世界初の工業化を目的として、齊藤憲三氏が創業した世界有数の磁気材料メーカー。 SONYに次いで1951年に磁気録音テープの研究を開始し、1953年にアセテートベースのテープを完成させ、この年『シンクロテープ』の製品名で発売。 1956年からは積極的なOEM展開を図り、日本コロムビア、松下電器、日立、三菱、東芝、シャープ、赤井、ビクターなどに供給した。 カセットテープでは世界初の音楽録音用テープSD発売後、SAはじめ、ADやMA-Rなど多くのデッキメーカーの基準テープとなる“名テープ”を送り出した。 2007年に記録メディア販売事業を3Mから分離独立した米国の記録メディア製造・販売メーカー・イメーションに譲渡し、2013年に磁気テープ製造から完全に撤退。 製造期間:1953年10月~?? 製造工場: |

|

|

FUJIFILM (富士写真フィルム) |

KODAK、AGFAと並ぶ世界三大フィルムメーカーの一つで、ほとんど外部の技術導入無しに磁気テープの製品化を達成。写真フィルム製造技術を生かしてベース材から磁性材まで完全一貫生産できる日本唯一のメーカー。 1954年から磁気記録材料の研究を開始し、最初の磁気記録製品は1958年に発売した8mmフィルムのマグネオストライプ。その年に小田原工場にパイロットプラントを建設し研究・開発を加速させ、1959年には国産初の放送用ビデオテープを開発。1960年にオープンリールテープ、1963年には放送用ビデオテープをNHKに正式納入、カセットテープは他社に少し遅れて1968年発売。 どちらかというと放送用オープンリールテープやビデオテープ、またカセットテープ(AXIAなど)に力を入れていた印象で、一般向けのオープンリールの商品ラインナップ自体は少ない方。 製造期間:1960年11月~?? 製造工場:神奈川・小田原市 |

|

| 住友スリーエム (Scotch) |

1961年に住友電気工業とNEC(日本電気)との合弁で作られた米3Mの日本現地法人。1963年から神奈川県の相模原工場で国産Scotch♯111の製造を開始し、1966年8月には同社が取り扱うほぼ100%の磁気テープが国内生産となった。また米3M製品のライセンス生産ばかりでなく、NHKや民放と共同で放送用低雑音テープ『JMT-3100』を、またプロ用マスタリングテープ206をベースとした一般向け音楽録音用の『218』を開発・製造するなど、独自の製品開発も行った。 90年代に入り激しい価格競争のため収益性が低下したことなどから、1995年11月に記録メディア部門を別法人化することが決定され、事業はイメーション社に譲渡された。 2003年にはNEC、2014年には住友電工との合弁を解消し、現在の3Mの日本法人はスリーエムジャパンだが磁気テープ関連製品は全く取り扱い無し。 製造期間:1963年~1996年 製造工場:神奈川・相模原工場 |

||

| 東北金属工業 (※NEC) |

1938年に通信機用材料の国産化を目指して設立された国策会社。 株主のNEC(日本電気)との協定で1950年から磁気テープの研究を開始し、1952年に原材料含め独自の製品を作り上げた。当初の商品名は『Talkie Ribbon』、のちに『NEC TAPE』。 1960年には民間放送へのテープの供給も始まり事業がようやく軌道に乗りかけていたところで、株主であるNECと住友グループで3Mとの合弁会社設立の運びとなり、関連会社同士の競合を避けるためと通産省の行政指導もあり磁気テープ製造から無念の撤退となった。製造設備はすべて住友スリーエムに移管され、関係技術者も出向している。 日本のテープレコーダー草創期のわずか10年間だけ製造されたテープなので、幻というほどではないが大変に珍しいテープ 製造期間:1952年~1961年 製造工場: |

||

| 日本コロムビア DENON (デンオン) |

1910年(明治43年)に日本初のレコード会社として創業した老舗メーカーである日本コロムビアが、その系列会社の東京・三鷹市にある日本電気音響株式会社(DENON・デンオン)で磁気テープの開発に着手。1958年から日本コロムビアの川崎工場内でオープンリールテープの製造を開始し、家庭用はコロムビア、業務用はデンオンのブランドで販売された。1963年にDENONを吸収合併。 需要の拡大に伴い、1968年に真岡市にある日本コロムビア機器株式会社に工場を新設し、のちに日本コロムビア内にあった磁気テープ研究部門も吸収され、真岡市には磁気記録の研究開発から製造までの一貫した体制が整えられた。 あまり知られていないが、SONYやTDKに続いて早くから独自に磁気テープの製造を手がけてきたメーカーだが、70年代の雑誌などではコロンビアブランドのテープの評価は今ひとつ。 製造期間:1958年~?? 製造工場:栃木・真岡市 |

| メーカー/ブランド |

DATA |

||

| Genoton (ゲノトーン) |

1945年3月に米軍の占領下に入ったBASFのゲンドルフ工場が戦後に製造したテープで、形としてはBASFから枝分かれしたメーカー。 ゲンドルフでは1944年からBASFの「TypL」テープが製造されていて、ドイツ敗戦後も責任者のDr.フレデリック・マティアスの指導で、テープの生産が中断することなく続けられた。マティアスは1932年にAEGとBASFがオープンリールテープ・レコーダーと録音テープの共同開発を始めたときのBASF側の担当責任者。 その後、米国が接収した地域の工場から製造設備がゲンドルフ工場に集められ1950年からGenotonブランドでテープ製造が開始されたが、1956年にマティアスが亡くなるとともに製造も終了した。 製造期間:1944年~1950年(Genotonブランド)~1956年 製造工場:西ドイツ・ゲンドルフ |

||

| ORWO (オルヴォ) 1964~1994 AGFA WOLFEN (アグファ・ヴォルフェン) 1953~1964 |

1944年からBASFの「Typ C」テープの製造を手がけていたAGFAのヴォルフェン工場が、ドイツ敗戦後にソ連に引き渡され東ドイツ領となった後に発足したブランド。 1946年にソ連領となった後、ヴォルフェンのフィルム工場はソ連の企業『Photoplenka』に組み込まれる。このとき一部の技術者と作業員が西側に脱出し、1948年にレヴァークーゼンに新工場を建設して「AGFA」ブランドのテープを生産を開始し、その後の西側のAGFAとなる。 1953年にヴォルフェン工場は東ドイツの財産となり、貿易協定の和解が成立したことで東欧でAGFAブランドの製品販売権を得る。その後1964年に商標権を姉妹会社のAGFA Gevaert社に売却して新たに『ORWO』となる。ORWOの意味は「オリジナル・ヴォルフェン(Original Wolfen)」、日本風に言うと元祖ヴォルフェン。1968年にORWOとして最初のポリエステルベースのテープを発売。東西ドイツ合併後の1990年には民営化されたが、オープンリールテープの製造は1994年で終了。 戦前のヴォルフェン工場は、1935年にKODAKが世界初の外式タイプのカラーリバーサルフィルム「コダクローム」を開発したのに続いて、翌1936年に発色剤を用いた内式タイプのカラーネガフィルムである「アグファカラー」を開発したことで知られる名工場。 製造期間:1944年~1964~1994年 製造工場:東ドイツ・ヴォルフェン |

||

| CBEMA (スヴェマ・SVEMA) |

ソビエト連邦時代の1931年に映画用フィルムの製造工場として創業。 ドイツ敗戦後のヴォルフェン工場接収による技術導入で、1954年末からオープンリールテープの製造を開始。1/2、2インチ幅のテープも製造していた模様で、ラジオモスクワはじめ、ソ連や東欧諸国で広く使われていた。 1991年のソ連崩壊後はウクライナの国有企業として活動するも、2000年には全製品の生産を停止し、2006年に工場は閉鎖された。 製造期間:1954年~?? 製造工場:ウクライナ・スームィ州・ショーストカ ■地元TV局のスヴェマ創業80年回顧展のニュース映像(前半に数カットだけ製品が映ってます 注:ウクライナ語) |

||

| メーカー/ブランド |

DATA |

||

| Brash (ブラッシュ社) |

『Brush Development Company』 1947年にポーランド人技術社のS.J.ビーガン氏がドイツのマグネトフォンに直接的な影響を受けずに独自に開発した世界初の家庭用テープレコーダー『サウンドミラーBK-401』を発売したことで知られるメーカー。 製造期間: 製造工場: |

||

| ORRADIO Industries, Inc/ Irish (アイリッシュ) |

「ORRADIO Industries, Inc.」 アラバマ州出身の無線技術者ジョン・ハーバート・オー氏(John Herbert Orr)が、アイゼンハワー将軍から録音テープの国産化を任命され、BASFの技術者から伝授された技術をもとに設立されたメーカー。 米陸軍の民間無線技術者として1944年からロンドンでナチスのプロパガンダ放送を調査していた一人であるオー氏は、1945年春にラジオ・ルクセンブルクで接収されたマグネトフォンの性能に驚愕。終戦後に、連合国遠征軍の最高司令官ドワイト D. アイゼンハワー将軍が「マグネトフォン」を使って演説を録音し、占領下のドイツ国民に向けて伝えたのだが、このとき使用した録音済みのテープの消去が完全ではなく、あろうことかその前に録音されていたヒトラーの演説が残っていて、アイゼンハワー将軍の声と断続的に混じって再生されるという大失態となってしまう。このためアイゼンハワー将軍は捕獲したドイツ製のテープの使用を直ちに禁止して、オー少佐に米国製磁気テープの開発を任命した。オー少佐はBASFのルートヴィヒスハーフェン工場で、テープ製造技術者のカール・フロイメル博士(Dr.Karl Pflaumer 注1)らに教えを受けプラスチックベースの磁気録音テープ製造法を取得、翌1946年に帰国し地元のアラバマ州オペライカにテープ製造会社「ORRADIO」を設立して研究を重ね1950年から「irish」のブランドで、一般ユーザー向けのオープンリールテープの製造を開始した。 ブランドネームの『Irish(アイリッシュ)』は3MのScotch(スコッチ)に対抗したわけでは無く、オー氏が戦後ドイツで入院中に知り合ったアイルランド人看護師にちなんだもの。 1954年秋にテープの表面を均一にする「Ferro-Sheen」という技術を独自開発し、高性能な音楽録音用テープを市場に送り出す。 1957年にテープの自社製造化を目指すAMPEXが25%の株式を取得して経営参加し、この翌年からテープ開発がAMPEXの管理下となる。1959年の末にAMPEXはORRADIOの買収を完了し、社名を「AMPEX MAGNETIC TAPE Company」に変更、AMPEXブランドで数々の名テープを生み出すことになる。 製造期間:1950年~1959年 製造工場:アラバマ州・オペライカ 注1:テープレコーダーを発明したフリッツ・フロイメル博士とは別人 |

||

| Reeves Soundcraft (リーヴズ・サウンドクラフト) |

「REEVES SOUNDCRAFT Corp.」 ニューヨークで録音スタジオを経営していたハザード E.リーヴズ氏(Hazard E. Reeves1906-1986)が1946年に創業したメーカー。リーブズ氏は、映画用フィルムにステレオ磁気録音を可能にする磁気ストライプの塗布技術を開発し、1953年にアカデミー賞を受賞。またシネラマの7チャンネル・サウンドシステムを開発するなど、音響・エレクトロニクス分野の先駆者の一人。 1954年に3Mに続いてポリエステルフィルム(マイラー)を使った150番ロングプレイテープ『Plus 50』を発売。 製造期間:19??年~198?年 製造工場 |

||

| Audio Devices (オーディオ・デバイセズ) |

「AUDIO DEVICES Inc.」 ニューヨーク・マジソンアベニューに本社を置く、オーディオテープメーカー。 1940年代から「audiotape」のブランドでオープンリールテープを製造。同時期に「audiodisk」のブランドで録音用ディスクも製造販売していた。 製造期間:19??年~19??年 製造工場: |

||

| 『Technical Tape Corporation』 製造期間: 製造工場: |

|||

| 『Indiana Steel Company』 製造期間:1950年~ 製造工場: |